2 Werbeanzeigen

Die Tellers und die Zacks waren gute Freunde, allgemein bekannte, angesehene Bürger mit florierenden Geschäften im Zentrum von Gemünd, einer Kleinstadt in der Eifel.

Die Tellers fertigten Hüte an und verkauften sie. Ohne Hut in die Öffentlichkeit zu gehen, war zu der Zeit undenkbar.

Die Zacks verkauften vielfältige Haushaltswaren und versorgten damit die Einheimischen sowie die umliegenden Dörfer.

Die Tellers und die Zacks waren Juden.

In den frühen 1930er Jahren war es normal für Juden und Arier, freundliche soziale und geschäftliche Kontakte zu haben.

Bis es das nicht mehr war.

Gisela Teller und ich, wir waren beide Einzelkinder.

Sie war etwa 12 Jahre älter als ich und erinnert sich daran, zu unserem Haus gekommen zu sein, um mir ihren Schlitten zu bringen.

Ich war vermutlich 4 Jahre alt und während ich von unserer Hintertür aus über den Hof zeigte, sagte ich gebieterisch: „Stell ihn in den Schuppen.“

Eine meiner schönsten Erinnerungen an meinen Vater ist, wie ich auf diesem Schlitten zwischen seinen Beinen sitzend die kalten, glitzernden, weißen Abhänge in der Eifel hinunter gesaust bin.

Warum hat Gisela mir ihren Schlitten geschenkt?

Die Teller Familie war im Begriff nach Palästina auszureisen.

Was führte zu dieser radikalen Entwurzelung?

Gisela besuchte die Schule in Euskirchen und fuhr zusammen mit einer Gruppe von Schülern aus unserer kleinen Stadt Gemünd mit dem Zug dorthin.

Eines Morgens auf dem Weg nach Euskirchen führte der Sohn des örtlichen Arztes die anderen Kinder an beim Singen von Nazi-Liedern mit Texten, in denen es um das Töten von Juden ging. Sie haben direkt zu ihr gesungen.

Geschockt und verängstigt ist sie nie mehr in die Schule zurückgekehrt und überzeugte ihre Eltern, die Wurzeln auszureißen und Deutschland zu verlassen.

Die Tellers fragten meine Eltern, ob sie sich ihnen anschließen wollten, aber wie so viele Andere konnten sich meine Mutter und mein Vater den Abgrund, der sie erwartete, nicht vorstellen.

Sie blieben.

Wiedersehen, Gisela ist ganz links und ich bin die Dritte von links

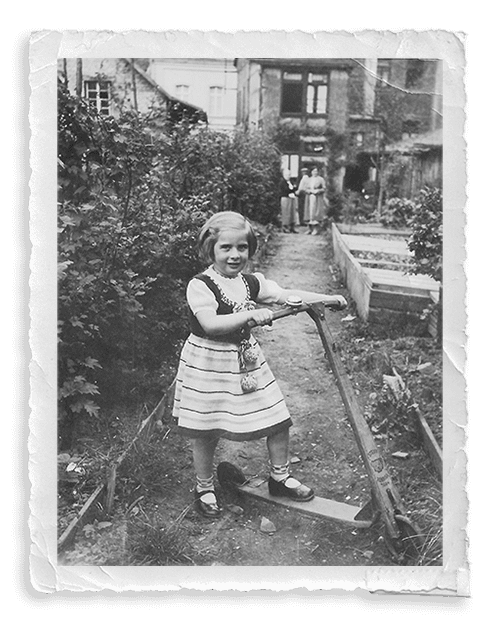

Gisela und ich, wir haben uns 1992 in Gemünd bei einem Treffen von Überlebenden wiedergesehen. Dort hat sie mir die Geschichte von dem Schlitten erzählt und gab mir ein 1937 datiertes Foto, das meine Mutter ihren Eltern nach Israel geschickt hatte.

Das Foto, das meine Mutter 1937 von Gemünd nach Israel geschickt hat und das mir Gisela 55 Jahre später zurück gegeben hat.

Spulen wir im Schnellvorlauf zum 28. Februar 2025, an dem ich ich eine entlarvende Szene im Weißen Haus anschaue.

Der ukrainische Präsident Vladimir Selensky, ein Jude, dessen Land im Februar 2022 überfallen wurde, wird vom Präsidenten und dem Vizepräsidenten der USA öffentlich beschimpft.

Die Kameras richten sich auf ihn, den Mann von kleiner Statur mit noblem, mutigem Charakter, und ich sehe auf seine Augen, während die Finger auf ihn zeigen, die Gesichter höhnisch lächeln und die Worte ihn böse zurichten.

Im Weißen Haus, 28. Februar 2025

Dieser Augenblick bringt mich zurück nach Gemünd.

Es ist 1938. Mein Vater ist gezwungen worden, sein Geschäft im Erdgeschoss zu schließen und es an einen Arier zu einem sehr niedrigen Preis zu verkaufen.

Ich stehe oben an der Treppe dicht neben meinem Vater. Unsere Rücken sind gegen die geschlossene, hölzerne Haustür gepresst. Unterhalb von uns ist das Gesicht des neuen Besitzers nach oben geneigt, seine Augen sind hart und feindselig, seine Finger zeigen auf uns und sein Mund spuckt hasserfüllte, erniedrigende Worte aus.

Die Textilkünstlerin Laura Nathan stellt die Szene für den Dokumentarfilm ‚i was #8814‘ bildlich dar

Jetzt denke ich über die Augen meines Vaters nach.

Waren sie schmerzerfüllt wie die von Selensky?

Die Qual meines Vaters war nicht öffentlich, Selenskys Erniedrigung war sehr öffentlich.

Ich frage mich: „Bausche ich die Wirklichkeit auf wegen meiner Erfahrungen in der Vergangenheit?“

Und dann lese ich Timothy Snyders Reaktion auf die Szene im Oval Office.

… Ich bin ein Holocaust Historiker … ich habe Tonfall und Körpersprache aufgenommen, und meine erste reflexartige Reaktion war, da versuchen Nicht-Juden einen Juden einzuschüchtern. Drei gegen einen. Eine antisemitische Szene.