Die Einladung, mit Studenten des St. Mary’s Ecumenical Institut, Baltimore (Ökumenisches St. Marien Institut) zu zoomen und über das Thema ‚Jüdische und christliche Reaktionen auf den Holocaust‘ zu sprechen, hat mein Interesse entfacht, aber vermischte sich mit Gedanken der Unzulänglichkeit.

Und da saß ich nun, am 15. Juli vor dem Bildschirm und schaute in 12 freundliche, lernwillige Gesichter und fing an …

Unser Titel ‚Jüdische und christliche Reaktionen auf den Holocaust‘ hallt in mir nach … Ich bin jüdisch, christlich und Holocaust Überlebende. Und dennoch ist es keine einfache Aufgabe, offen und ehrlich über dieses Thema zu sprechen.

Mein Volk hat eine lange Geschichte von Vertreibung und Verlust …

Angefangen bei Jakobs Flucht ins Unbekannte, nachdem er seinen Vater getäuscht und seinen Bruder beraubt hatte.

Dann haben seine Nachkommen ihre Heimat verlassen und zogen nach Ägypten,

um während einer Zeit der schweren Hungersnot Nahrung zu finden.

Spätere Generationen haben die lange, gefährliche Heimreise unternommen.

Während der frühen Kindheit von Jesus, einer Zeit der

lebensbedrohenden Gefahr, floh seine Familie mit ihm nach Ägypten, um der mörderischen Wut des Herrschers zu entkommen.

All dies ergibt die historische Perspektive zu meiner kleinen Geschichte. Dankenswerter Weise ist es eine lange Geschichte, wenn auch viel zu lang für dieses Zoom Treffen.

Heute vor 86 Jahren, am 15. Juli 1939 war ich 7 Jahre alt und lebte mit meinen Eltern in Köln.

Einige Monate zuvor waren wir zusammen mit allen anderen jüdischen Nachbarn aus unserem kleinen Heimatort, Gemünd, vertrieben worden, der dann als ‚Judenfrei‘ deklariert wurde.

Der Auslöser für unsere Vertreibung brach in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 hervor. Unsere Gemeinschaft in Gemünd durchlitt die Kristallnacht wie jüdische Bürger überall in Deutschland und Österreich.

Jüdische Synagogen, Geschäfte sowie Wohnungen wurden niedergebrannt und geplündert und viele jüdische Männer wurden zusammengetrieben und in Haftlager transportiert.

Wir hatten sporadisch antisemitische Worte und Aktionen erlebt, seit Hitler am 30. Januar 1933 deutscher Kanzler geworden war, aber mit der Kristallnacht wurde die Gewalt staatlich koordiniert.

Rückblickend stehen wir einer unbequemen Frage gegenüber:

Was war die Reaktion der Kirchen? Der Römisch Katholischen Kirche, der Evangelischen Kirche und der Freikirchen, Baptisten usw.

Ich habe lebhafte Erinnerungen an den Judenhass in meiner ersten Schule.

Ich erinnere mich an den Tag, als wir unsere neuen Rechenbücher öffneten und bemerkten, dass die fröhlich bunten Kreisel und hüpfenden Bälle, die wir normalerweise addierten und subtrahierten, ersetzt worden waren durch Panzer, Helme und marschierende Hitler-Jungen, mit rot weißen Fahnen mit einem seltsamen, schwarzen, gezackten Gebilde in der Mitte.

Wir waren nur eine Handvoll jüdischer Kinder, die die örtliche, kirchliche Schule besuchten und am 15. November 1938, 5 Tage nach der Kristallnacht, wurden wir vertrieben.

Auf eigenartige Weise rettete mir unser Umzug nach Köln das Leben … zweimal.

In etwa 1937 waren alle jüdischen Ärzte und medizinisches Personal aus deutschen Kliniken entlassen worden und jüdische Patienten waren nicht mehr zugelassen. Das einzige jüdische Krankenhaus in der Region, das noch jüdische Patienten behandelte, war in Köln. Während einer heißen Sommernacht im Juli vor 86 Jahren bin ich vor Schmerzen weinend aufgewacht und wurde hastig in jenes jüdische Krankenhaus für eine Notfall mäßige Blinddarm Operation gebracht. Wenn wir in Gemünd geblieben wären …

Meine Eltern konnten nicht weiter flüchten … aber mein Vater entdeckte für mich einen Ausweg … den Kindertransport. Großbritannien hatte sich damit einverstanden erklärt, 10.000 jüdische Kinder aus Deutschland, Österreich, der Tschechoslowakei und Polen aufzunehmen … keine Erwachsenen.

In Fußweg Entfernung zu unserer Wohnung in Köln lag ein jüdisches Büro, wo man Vorkehrungen für den Kindertransport machen konnte.

So kletterte ich trotz der Angst meiner Mutter, dass ich mich noch nicht ganz von der Operation erholt hatte, am Abend des 24. Juli 1939 die steile Treppe zu dem Dampfzug, der am Bahnsteig des Kölner Hauptbahnhofs stand, hinauf mit Hilfe meiner Eltern, die mir gesagt hatten, ich würde auf eine schöne Reise gehen.

Oben an der Treppe drehte ich mich um und sah Tränen in ihren Augen und in diesem Moment begann eine Reise von Verlust, beraubt von ihrer Liebe, Sicherheit, Sprache, Kultur und allem Vertrauten.

Für mich endete die Reise in Coventry, einer britischen Industriestadt, die im November 1940 das Ziel der berühmten Großaktion mit unablässigen Bombenangriffen wurde.

Wie kam ich zurecht im Zuhause einer Pflegefamilie, die kein Deutsch sprach? Nach anfänglicher Orientierungslosigkeit lernte ich schnell Englisch. Es war Kriegszeit und jede Verbindung nach Deutschland, sogar ein fremdes Kind, konnte Verdacht erregen, und so nahm ich die Rolle eines lieben englischen Mädchens an, das nach Annahme sucht.

Aber tief in meinem Innern wirbelten unterdrückte Wut, Ablehnung und Selbstmitleid heftig durcheinander …

In meinen 20gern als frisch gebackene Lehrerin an einer kleinen Landschule in West Sussex habe ich die Wissbegier der Kinder und das Tempo des Lebens auf dem Dorf genossen; aber wie auf einem Instagram Selfie entwarf ich ein sorgfältig zusammengestelltes Bild, das meine innere Realität Lügen strafte.

Bis … das nicht mehr funktionierte.

Es war im Frühling 1961 als ich zum ersten Mal die Einladung hörte, wirklich hörte, meine innere Dunkelheit, meine Wut, meinen Hass auf die Deutschen, meine Bitterkeit zu Gott, zu Jesus ans Kreuz zu bringen.

Ich war am Ende meiner Möglichkeiten und ich machte einen ersten zaghaften Schritt, um der Reue über meine verheerenden Reaktionen gegenüber jenen, die mir Unrecht getan hatten, Ausdruck zu verleihen.

Ich hob die unerträgliche Last von all dem hinauf zu Ihm.

Das war die erste tief empfundene Begegnung mit dem heutigen Thema,

eine jüdisch/christliche Begegnung mit dem Holocaust.

Ich, eine 100%ige Ashkenazi Jüdin, wende mich Jesus, meinem Messias, zu.

Ein Wendepunkt in meinem Leben, ein Gefühl von Freiheit und Befreiung.

In den darauf folgenden Tagen kam langsam, nach und nach, der Gedanke:

Mir ist vergeben worden, was ist mit meinen Gedanken gegenüber jenen, die mir Unrecht getan haben?

Es war eine Sache, meinen Kopf in dem weichen Sessel zu vergraben, dort in meiner Wohnung mit Blick über die Hauptstraße von Horsham, Sussex, und dem Ärmelkanal zwischen jenen Nachfahren möglicher Täter in der Region von Gemünd und mir; in Süd-England gute Gedanken zu haben … aber wie macht man das konkret?

Was waren während all der Jahre die Instrumente der Heilung für mich, die meine inneren Gedanken in die reale Welt hinaus brachten?

Von den vielen, vielen lebendigen Begegnungen mit der Vergangenheit in Deutschland und Europa werde ich 3 heraus greifen, um sie mit euch zu teilen.

George und ich haben 1971 in Indien geheiratet,

seit 1992 haben wir Deutschland jährlich besucht.

Im März 2008 waren wir in Gemünd zusammen mit Gerda Schaller, einer guten Freundin, auf dem Rückweg vom Jüdischen Friedhof.

Hagar. Ölgemälde, Künstlerin: Gerda Schaller.

Als wir gerade die Brücke bei der Einmündung der beiden Flüsse Olef und Urft überquerten, wandte sich Gerda an mich und sagte:

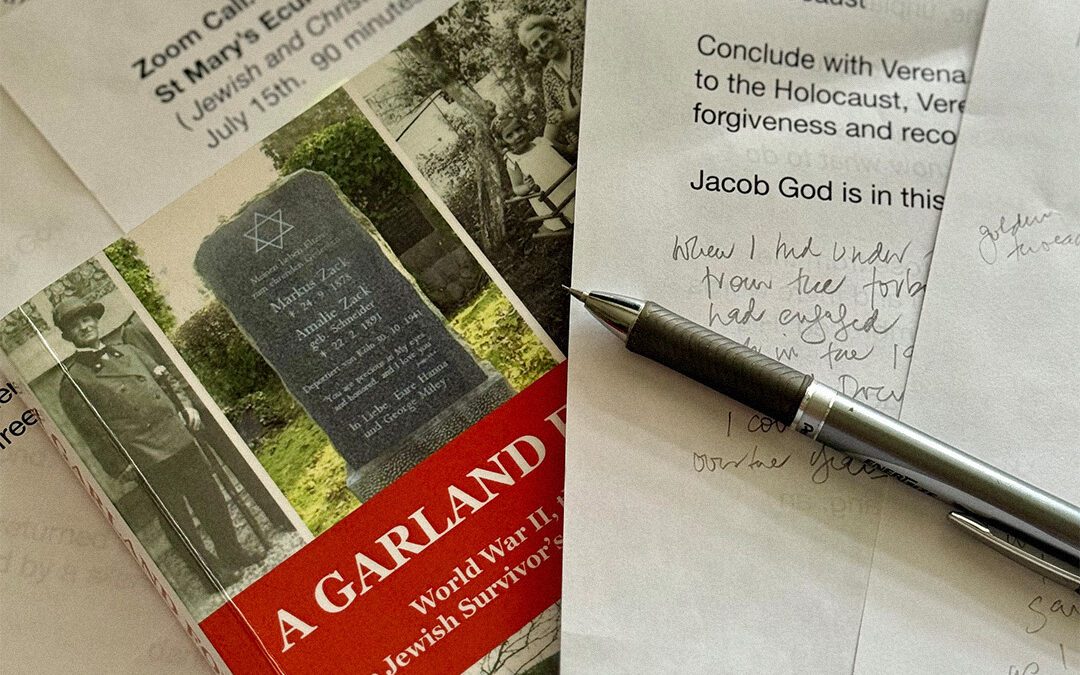

Hanna, warum schreibst du nicht ein Buch über deine Geschichte?

Das war eine Idee, gegen die ich mich viele Jahre lang gesträubt hatte, unfähig, der unterdrückten Trauer ins Gesicht zu sehen … Aber in diesem Moment bewirkte Gerdas Frage den Durchbruch, und ich begann einen langsamen Prozess der Erinnerung, der Recherche und des Aufsuchen der dunklen Plätze der Vergangenheit meiner Familie.

Das Durchsuchen unserer Geschichte mit geöffneten Augen, das Beten für das Geschenk der Vergebung, das Finden von Worten, die beschreiben, was tatsächlich passierte, so sehr schmerzhaft aber es brachte die Möglichkeit der Freiheit mit sich.

Bonn ist meine Geburtsstadt, und 2016 wurde ich eingeladen, mich einer Gruppe von Christen aus der Region anzuschließen und vor dem Bonner Rathaus bei der Abschlussveranstaltung zu einem Gedenkmarsch durch die Innenstadt zur Ehre von ehemaligen jüdischen Mitbürgern zu sprechen.

Was konnte ich in Bonn zu einer Gruppe von Deutschen sagen, die versuchten, mit ihrer Vergangenheit und der Rolle ihrer Vorfahren umzugehen?

Ich prüfte den Termin für diese feierliche Erinnerungszeremonie, es war der 3.Mai 2016.

Meine Mutter, Amalie Zack, und mein Vater, Markus Zack, wurden am 3. Mai 1942 in einem grauen Lastwagen in Chelmno, Polen, vergast.

Ich wusste, dass ich vermutlich den Bericht über ihren Tod, so wie er in meiner Autobiografie, Meine Krone in der Asche, wiedergegeben ist, lesen sollte,

im Zentrum von Bonn, genau an ihrem Todestag, auch wenn ich ein wenig ängstlich davor war, wie das deutsche Publikum darauf reagieren würde.

Zwischenstopp auf dem Weg zum Rathaus, um die Erinnerung an einen ehemaligen jüdischen Bürger zu ehren

Während der Nieselregen weiter fiel, beendete ich meine Lesung am Rathaus und ging zurück zu meinem Platz unter der blauen Zeltplane, umgeben von einer stummen Menge mit Regenschirmen in der Hand.

Ein großer, mittelalter Geschäftsmann kam nach vorne und ging ans Mikrofon … ungeplant begann er zu sprechen.

Mein Großvater war in der SS, er hat Menschen getötet.

An mich gewandt sagte er:

Mein Großvater war nach Chelmno abkommandiert, er war dort zu der Zeit,als deine Eltern starben.

Er war ein Nazi bis zu seinem Todestag.

Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, ich kann nur hier stehen und die Worte sprechen, die mein Großvater niemals gesagt hat …

Wirst du mir vergeben?

Die Frage hing in der Luft. Er weinte. Ich erhob mich von dem klapprigen Stuhl, fast zu ihm hingetrieben, und

diese Worte wurden mir gegeben:

Einige Wochen später in Berlin wurden Markus und wir Freunde

Ich vergebe dir.

Wir umarmten uns.

Sein Name war Markus Demmer.

Wenn ich mich an die dramatische Begegnung mit Markus erinnere, gehe ich zurück nach England, wo ich mir im Frühjahr 1961 die Frage stellte:

Was ist mit denen, die mir Unrecht angetan haben?

Und zuletzt, falls ihr die Möglichkeit hattet, den Trailer zu i was 8814 anzuschauen,

habt ihr Verena Lang kennengelernt. Sie ist eine österreichische Historikerin, Musikerin und eine sehr enge Freundin.

Verena und ich bei den Dreharbeiten zu i was 8814 auf dem Jüdischen Friedhof in Gemünd. Fotograf: Ryan Thurman

Ihr Vater war ein einflussreicher österreichischer Nazi.

Jahrelang lebte Verena beschwert mit der Last von Schuld und Scham, während sie sich mit den Taten ihres Vaters quälte, den sie bewunderte und liebte, bevor sie verstand.

Im Mai 2010 reisten Verena und ich gemeinsam nach Chelmno, Polen.

Alle zusammen waren wir 10, ein Minjan und waren gekommen, um das Kaddish, ein jüdisches Trauergebet, am Jahrestag des Todes meiner Eltern neben der Verbrennungsanlage im Wald zu beten.

Zunächst hatten wir allerdings ein Museumsgelände im Dorf besucht, wo sie den grauen Lastwagen zur Vergasung betreten hatten.

Ich wollte genau an der Stelle beten, wo meine Eltern ihren letzten Atemzug getan hatten.

Aber es war ein nationaler Feiertag, und das normalerweise offene Tor war verschlossen, und niemand war da, um zu helfen.

Wir standen zusammen am Tor und schauten durch die Stangen auf ein ödes Stück Land, Verena und ich nebeneinander.

Plötzlich sank sie weinend auf ihre Knie und bat Gott um Vergebung.

Jede von uns, die eine Katholikin, die andere Jüdin, erlebte Versöhnung, den Geschmack der Freiheit von unserer jeweiligen Vergangenheit.

In jener ersten Nacht von Jakobs Flucht ins Unbekannte,

der Familie beraubt, allein, hatte er eine Begegnung mit Gott

und sagte:

Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich habe es nicht erkannt.